Paciente de 40 años. No RAMC.

No HTA. No DM. No DL.

Apendicectomía en la infancia.

No otros antecedentes médico quirúrgicos de interés.

Medicación habitual: escitalopram 20 mg 1c/día, pautado ante síntomas depresivos hace 1,5 años.

No hábitos tóxicos.

Profesión: traductora en una editorial.

Madre fallecida a los 66 años por cáncer de colon.

Paciente estudiada fuera de nuestro centro en enero de 2019 por cuadro de astenia de dos meses de evolución, motivo por el que se solicitó analítica en la que se objetivó anemia microcítica. Se pautó hierro oral y se solicitaron las siguientes pruebas complementarias:

Con el juicio diagnóstico de adenocarcinoma de colon ascendente sin afectación a distancia, la paciente es intervenida el 9 de julio de 2019, mediante hemicolectomía derecha. La anatomía patológica se correspondió con un adencoarcinoma de colon moderadamente diferenciado estadio IIIB, por lo que recibió seis meses de quimioterapia complementaria con capecitabina (5 fluorouracilo vp) y oxaliplatino, finalizando a finales de enero de 2020.

La paciente acude a nuestra consulta por primera vez en junio de 2020, para continuar revisiones en nuestro país después de un traslado por motivos laborales y justo tras su reincorporación al trabajo tras la baja correspondiente a su enfermedad y el posterior confinamiento por la pandemia por SARS- Cov 2. En las revisiones que había realizado de manera previa en su centro habitual no se demostraba ninguna alteración significativa ni evidencias de recaída de la enfermedad en las pruebas complementarias.

La paciente había continuado durante su tratamiento con QT con el escitalopram pautado previamente.

Durante la anamnesis, la paciente muestra especial preocupación por una sintomatología cuyo inicio sitúa tras dos primeros ciclos de quimioterapia, y que consiste en una marcada dificultad para la concentración y en la velocidad y comprensión lectoras. Así mismo, presentaba falta de iniciativa para el comienzo de las actividades cotidianas, cansancio generalizado y dificultad para conciliar y mantener el sueño.

Como parte del protocolo de actuación ante este cuadro clínico y sin sintomatología ni semiologías sugestivas de organicidad, se solicito valoración por Psicooncología, y se solicitaron los estudios complementarios correspondientes a la revisión (analítica; TAC T-A-P; colonoscopia), junto con determinación de función tiroidea y situación hormonal. Tras una semana la paciente acude de nuevo a consulta, refiriendo similar sintomatología, con especial énfasis en la lentitud de pensamiento y la dificultad para la concentración, la velocidad y comprensión lectoras, que resultan especialmente patentes ahora que se ha reincorporado al mundo laboral, y precisando por su trabajo de traductora precisamente de esas esferas cognitivas. La valoración de Psicooncología determinó que no precisaba de más seguimiento.

Los resultados de los estudios complementarios solicitados fueron los siguientes:

La paciente nos expresó su preocupación ante la sintomatología referida, que limitaba su actividad laboral, y la astenia generalizada no explicada por los resultados de las pruebas complementarias. Como dato adicional, la paciente aportaba que no encontraba similitud entre los síntomas actuales y los que motivaron el inicio de su tratamiento antidepresivo, cuya dosis prefería además no aumentar sin explorar otras alternativas. En este momento explicamos que nuestra sospecha era la de un trastorno funcional secundario al tratamiento, pero dados sus antecedentes familiares, la temprana edad de su diagnóstico y la ansiedad relacionada con estas circunstancias, nos pide que solicitemos una RMN craneal; tras explicar a la paciente la remota posibilidad de que un cáncer de colon localizado genere metástasis centrales, y la ausencia de sintomatología que sugiriera esta posibilidad diagnóstica, decidimos solicitar esta prueba para completar el estudio.

Con el resultado de RMN cerebral con contraste sin alteraciones, planteamos el abordaje de un diagnóstico probable en este caso: el de Disfunción Cognitiva Relacionada con la Quimioterapia (“Chemobrain”). Esta entidad incluye tanto alteraciones subjetivas como problemas objetivos y medibles que afectan a la esfera cognitiva de pacientes en tratamiento activo con quimioterapia y a supervivientes de cáncer que recibieron tratamiento citostático. Los datos publicados reflejan rangos de deterioro cognitivo moderado a severo en entre un 16 y un 75% de los pacientes durante la quimioterapia comparados con el 4% a 11% de los controles sanos.

Por su parte, un meta-análisis realizado en pacientes con cáncer de mama en seguimiento tras completar quimioterapia, demostró que persistía un deterioro significativo en ciertas esferas cognitivas con respecto a los controles sanos a pesar de haber finalizado el tratamiento.

Si bien se desconocen los mecanismos moleculares íntimos asociados a esta condición, se postulan varias vías patogénicas:

En el momento actual, no disponemos de un protocolo de diagnóstico ni actuación definidos para esta situación. Los test cognitivos evaluados en los metaanálisis son complejos, y difíciles de llevar a cabo en la consulta habitual.

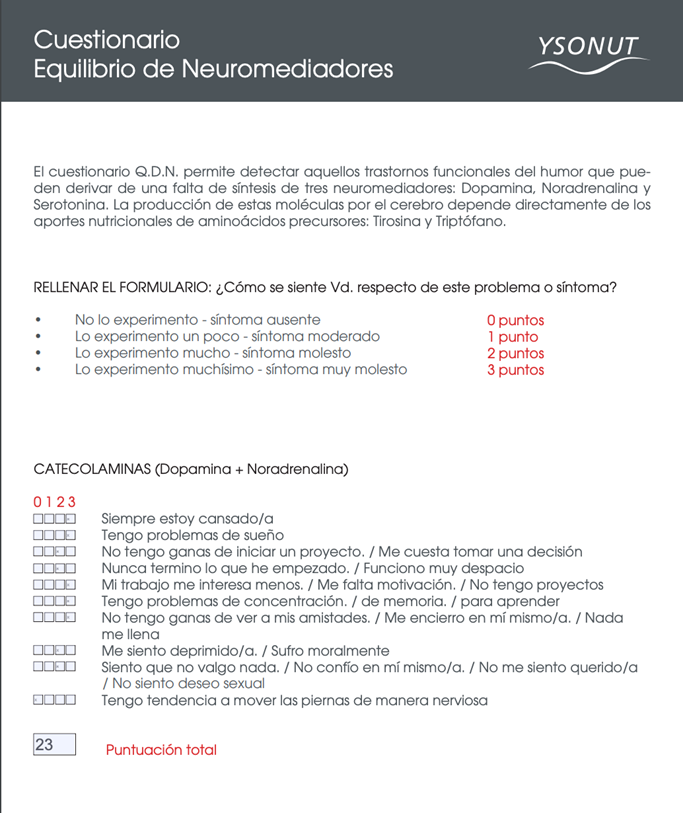

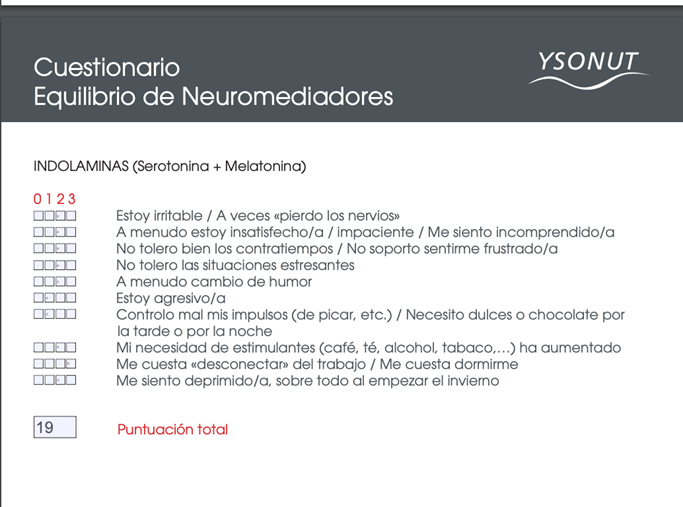

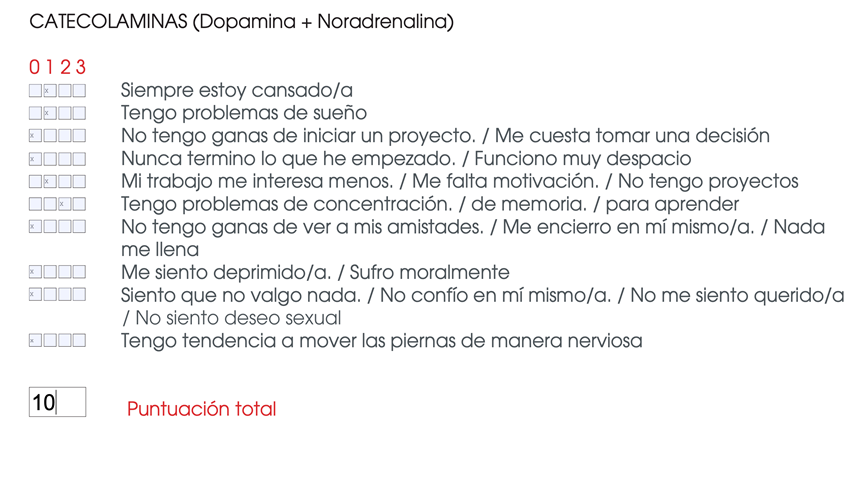

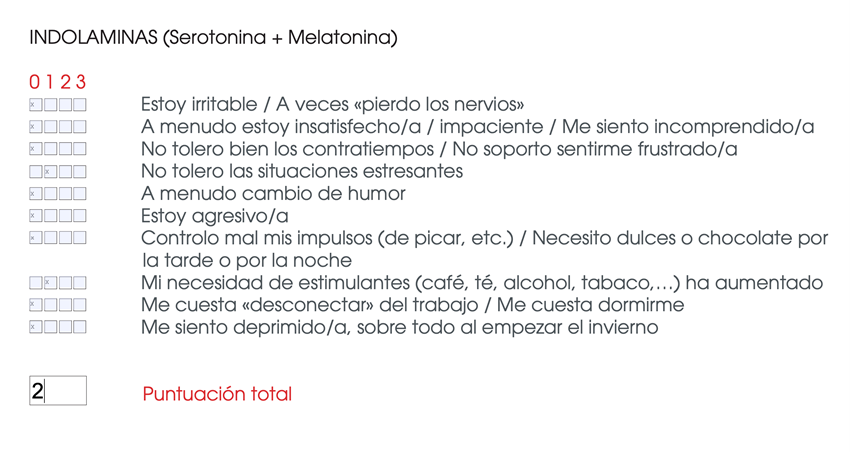

A nuestra paciente se le propuso un abordaje de micronutrición, basándonos en la encuesta de neuromediadores y la modificación de la sintomatología a lo largo del tiempo.

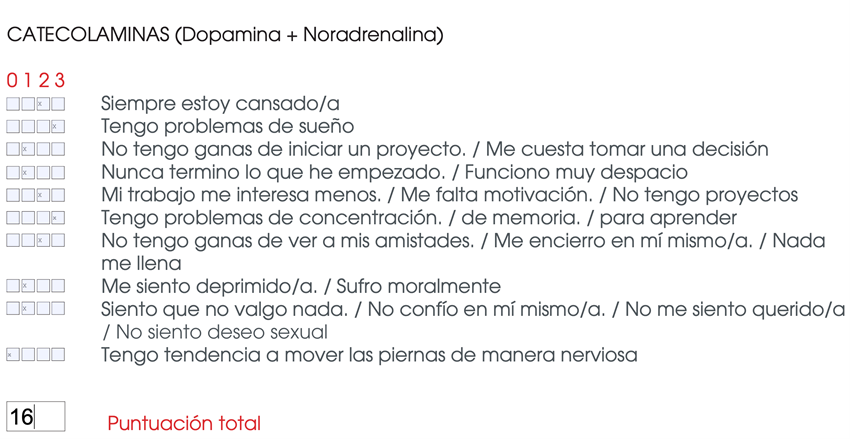

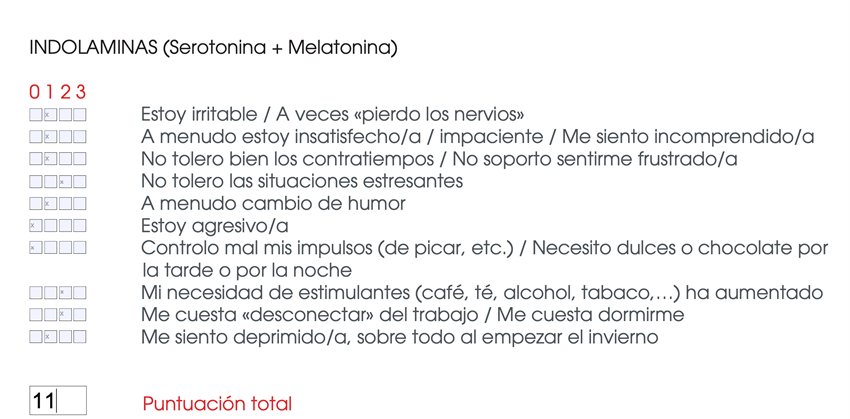

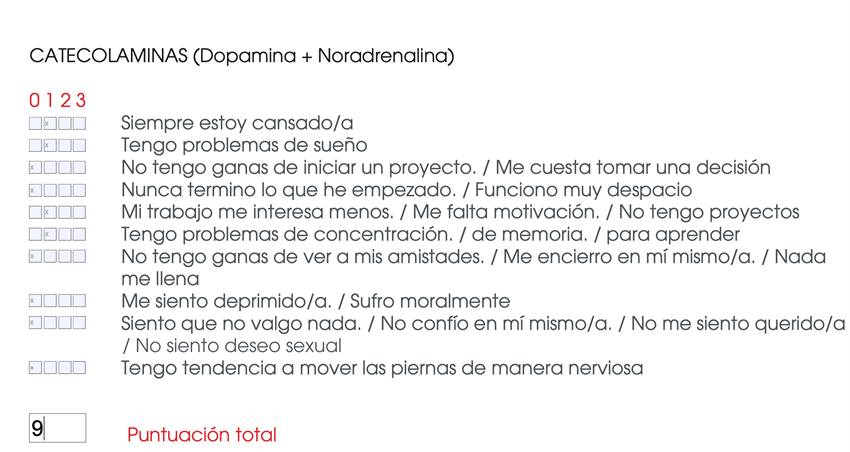

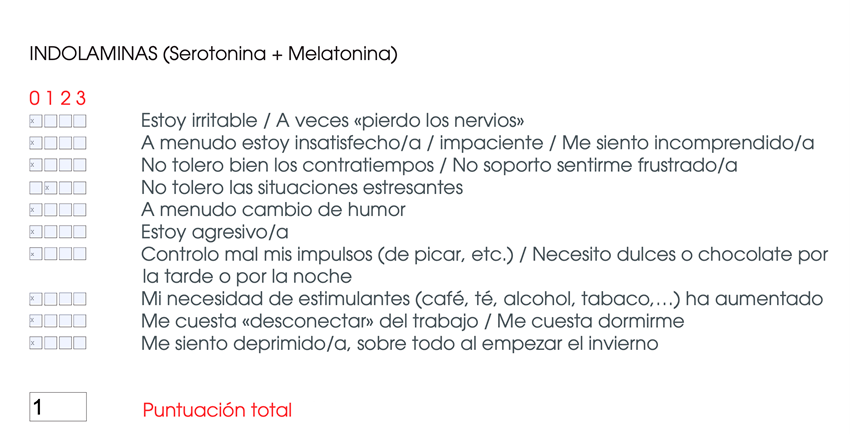

Evolución de la encuesta de neuromediadores:

Tras esta consulta, se procedió a suspender el Probiovance S3 y el escitalopram (de manera progresiva, según pauta habitual).

En el momento actual, la paciente toma la siguiente micronutrición de mantenimiento:

La mejoría subjetiva de la paciente ha sido evidente en estos meses, sin alcanzar la recuperación completa en la capacidad de concentración y la agilidad lectora, si bien estas circunstancias no limitan en la actualidad su actividad laboral.

No resulta en este caso posible concluir si la evolución temporal como intervención única hubiera logrado resultados similares en esta paciente; sin embargo, no existe duda de que el Deterioro Cognitivo Asociado a la Quimioterapia es una realidad entre nuestros pacientes, que supone un reto creciente con el aumento de la incidencia del cáncer, especialmente en pacientes jóvenes; el aumento de la supervivencia gracias a la evolución de los tratamientos oncológicos; y la mayor tasa de reincorporación, por tanto, de pacientes oncológicos a su actividad laboral, donde el “Chemobrain” se hace especialmente evidente.

El creciente interés en esta área nos llevará a la descripción de las alteraciones íntimas que lo generan, así como a la protolización de intervenciones específicas. En el momento actual, la intervención micronutricional guiada por un especialista puede constituir un tratamiento seguro y con potencial terapéutico positivo.